AVV Erläuterungen

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 13 der Energieeinsparverordnung (AVV Energiebedarfsausweis)

Erläuterungen zu den im Energiebedarfsausweis angegebenen Kennwerten

Energiebedarf

Energiemenge, die unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere Wärmequellen) für Beheizung, Lüftung und Trinkwarmwasserbereitung (nur Wohngebäude) zu erwarten ist. Diese Größe dient der ingenieurmäßigen Auslegung des baulichen Wärmeschutzes von Gebäuden und ihrer technischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasserbereitung und Kühlung sowie dem Vergleich der energetischen Qualität von Gebäuden. Der tatsächliche Verbrauch weicht in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort (z.B. örtliche Klimabedingungen, abweichendes Nutzerverhalten) vom berechneten Bedarf ab.

Jahres-Primärenergiebedarf

Jährliche Energiemenge, die zusätzlich zum Energieinhalt des Brennstoffes und der Hilfsenergien für die Anlagentechnik mit Hilfe der für die jeweiligen Energieträger geltenden Primärenergiefaktoren auch die Energiemenge einbezieht, die für Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten außerhalb des Gebäudes) erforderlich ist.

Die Primärenergie kann auch als Beurteilungsgröße für ökologische Kriterien, wie z.B. CO2-Emission, herangezogen werden, weil damit der gesamte Energieaufwand für die Gebäudebeheizung einbezogen wird. Der Jahres-Primärenergiebedarf ist die Hauptanforderung der Energieeinsparverordnung.

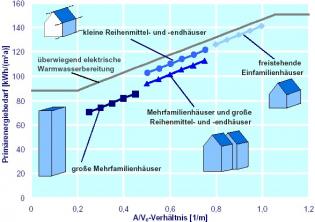

Grafik rechts: Die Anforderungsgröße „Primärenergiebedarf" für Wohngebäude mit unterschiedlicher Trinkwarmwasserbereitung in Abhängigkeit vom A/Ve-Verhältnis.

Endenergiebedarf

Energiemenge, die den Anlagen für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasserbereitung und Kühlung zur Verfügung gestellt werden muss, um die normierte Rauminnentemperatur und die Erwärmung des Warmwassers über das ganze Jahr sicherzustellen. Diese Energiemenge bezieht die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benötigte Hilfsenergie ein.

Die Endenergie wird an der „Schnittstelle" Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen dem Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders interessante Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.

Transmissionswärmeverlust

Wärmestrom durch die Außenbauteile je Grad Kelvin Temperaturdifferenz. Es gilt: je kleiner der Wert, um so besser ist die Dämmwirkung der Gebäudehülle. Durch zusätzlichen Bezug auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche liefert der Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des Wärmeschutzes. Nach der Energieeinsparverordnung liegen die zulässigen Höchstwerte zwischen 1,55 (große Nichtwohngebäude mit Fensterflächenanteil über 30%) und 0,44 W/(m²K) (kleine Gebäude).

Bezugsflächen und Rauminhalte (geometrische Angaben)

Die Gebäudenutzfläche (AN) beschreibt die im beheiztem Gebäudevolumen zur Verfügung stehende nutzbare Fläche. Sie wird aus dem beheizten Gebäudevolumen unter Berücksichtigung einer üblichen Raumhöhe im Wohnungsbau abzüglich der von Innen- und Außenbauteilen beanspruchten Fläche auf Grund einer Vorgabe in der Energieeinsparverordnung ermittelt. Sie ist in der Regel größer als die Wohnfläche, da z.B. auch indirekt beheizte Flure und Treppenhäuser einbezogen werden.

Beheizte Wohnfläche

Die Wohnfläche kann nach § 44 Abs. 1 der für den preisgebundenen Wohnraum geltenden II. Berechnungsverordnung ermittelt werden. Sie bezieht nur die wirklich innerhalb der Wohnung genutzten Flächen ein und ist in der Regel kleiner als die nach physikalischen Gesichtspunkten ausgerechnete Gebäudenutzfläche im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Beheiztes Gebäudevolumen (Ve)

Das beheizte Gebäudevolumen (Ve) ist das an Hand von Außenmaßen ermittelte, von der wärmeübertragenden Umfassungs- oder Hüllfläche eines Gebäudes umschlossene Volumen. Dieses Volumen schließt mindestens alle Räume eines Gebäudes ein, die direkt oder indirekt durch Raumverbund bestimmungsgemäß beheizt werden. Es kann deshalb das gesamte Gebäude oder aber nur die entsprechenden beheizten Bereiche einbeziehen.

Wärmeübertragende Umfassungsfläche (A)

Auch Hüllfläche genannt. Sie bildet die Grenze zwischen dem beheizten Innenraum und der Außenluft, nicht beheizten Räumen und dem Erdreich. Sie besteht üblicherweise aus Außenwänden einschließlich Fenster und Türen, Kellerdecke, oberster Geschossdecke oder Dach. Diese Gebäudeteile sollten möglichst gut gedämmt sein, weil über sie die Wärme aus dem Rauminneren nach Außen dringt.

Anlagenaufwandszahl

Sie beschreibt die energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems über Aufwandszahlen. Die Aufwandszahl stellt das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen (eingesetzter Brennstoff zu abgegebener Wärmeleistung) dar. Je kleiner die Zahl ist, um so effizienter ist die Anlage. Die Aufwandszahl schließt auch die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien ein. Deshalb kann dieser Wert auch kleiner als 1,0 sein.

Bei der hier angegebenen „Anlagenaufwandszahl" ist die „Primärenergie" einbezogen. Die Zahl gibt also an, wie viele Einheiten (kWh) Energie aus der Energiequelle (z. B. einer Erdgasquelle) gewonnen werden müssen, um mit der beschriebenen Anlage eine Einheit Nutzwärme im Raum bereitzustellen.

Bei Wohngebäuden ist in der Anlagenaufwandszahl auch die Bereitstellung einer normierten Warmwassermenge berücksichtigt.

Die Anlagenaufwandszahl hat nur für die Gebäudeausführung Gültigkeit, für die sie berechnet wurde.

Wärmebrücke

Wärmebrücken sind Zonen der Außenbauteile, bei denen gegenüber der sonstigen Fläche ein besonders hoher Wärmeverlust auftritt. Neben geometrischen gibt es insbesondere konstruktive Wärmebrücken, die an Bauteilanschlüssen auftreten. An diesen Stellen können sich im Übrigen die raumseitigen Oberflächentemperaturen abkühlen und so Grundlage für eine eventuelle Schimmelpilzbildung sein. Wärmebrücken müssen deshalb besonders konstruktiv behandelt und energetisch optimiert werden.

Dichtheit des Gebäudes

Gemeint ist die Dichtheit der wärmeübertragenden Umfassungsfläche. Sie soll sicherstellen, dass der Austausch der Raumluft nicht unkontrolliert aufgrund der Wind- und Luftdruckverhältnisse, sondern gezielt nach hygienischen Erfordernissen oder sonstigen Bedürfnissen (z. B. Behaglichkeit, gesundes Raumklima) erfolgen kann. Unerwünschte Luftwechsel über Bauteilfugen sind nicht nur zusätzliche Energieverluste, sie können auch zu Bauschäden führen, wenn sich durch warme, feuchtigkeitsgeladene Luft in kalten Bauteilschichten Tauwasser bildet. Die Lüftung eines Gebäudes wird durch eine nach dem Stand der Technik dichte Ausführung nicht beeinträchtigt; sie kann nur durch gezieltes, wohldosiertes Öffnen der Fenster oder durch Lüftungsanlagen sichergestellt werden.

Hinweis:

Diese Informationen werden vom Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. kostenlos bereitstellt. Jede Form Haftung und Gewährleistung für die technische oder sachliche Richtigkeit sind ausgeschlossen.

Erläuterungen zu den im Energiebedarfsausweis angegebenen Kennwerten

Energiebedarf

Energiemenge, die unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere Wärmequellen) für Beheizung, Lüftung und Trinkwarmwasserbereitung (nur Wohngebäude) zu erwarten ist. Diese Größe dient der ingenieurmäßigen Auslegung des baulichen Wärmeschutzes von Gebäuden und ihrer technischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasserbereitung und Kühlung sowie dem Vergleich der energetischen Qualität von Gebäuden. Der tatsächliche Verbrauch weicht in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort (z.B. örtliche Klimabedingungen, abweichendes Nutzerverhalten) vom berechneten Bedarf ab.

Jahres-Primärenergiebedarf

Jährliche Energiemenge, die zusätzlich zum Energieinhalt des Brennstoffes und der Hilfsenergien für die Anlagentechnik mit Hilfe der für die jeweiligen Energieträger geltenden Primärenergiefaktoren auch die Energiemenge einbezieht, die für Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten außerhalb des Gebäudes) erforderlich ist.

Die Primärenergie kann auch als Beurteilungsgröße für ökologische Kriterien, wie z.B. CO2-Emission, herangezogen werden, weil damit der gesamte Energieaufwand für die Gebäudebeheizung einbezogen wird. Der Jahres-Primärenergiebedarf ist die Hauptanforderung der Energieeinsparverordnung.

Abb. 1 - Die Anforderungsgröße „Primärenergiebedarf" für Wohngebäude mit unterschiedlicher Trinkwarmwasserbereitung in Abhängigkeit vom A/Ve-Verhältnis

Grafik rechts: Die Anforderungsgröße „Primärenergiebedarf" für Wohngebäude mit unterschiedlicher Trinkwarmwasserbereitung in Abhängigkeit vom A/Ve-Verhältnis.

Endenergiebedarf

Energiemenge, die den Anlagen für Heizung, Lüftung, Trinkwarmwasserbereitung und Kühlung zur Verfügung gestellt werden muss, um die normierte Rauminnentemperatur und die Erwärmung des Warmwassers über das ganze Jahr sicherzustellen. Diese Energiemenge bezieht die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benötigte Hilfsenergie ein.

Die Endenergie wird an der „Schnittstelle" Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen dem Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders interessante Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.

Transmissionswärmeverlust

Wärmestrom durch die Außenbauteile je Grad Kelvin Temperaturdifferenz. Es gilt: je kleiner der Wert, um so besser ist die Dämmwirkung der Gebäudehülle. Durch zusätzlichen Bezug auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche liefert der Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des Wärmeschutzes. Nach der Energieeinsparverordnung liegen die zulässigen Höchstwerte zwischen 1,55 (große Nichtwohngebäude mit Fensterflächenanteil über 30%) und 0,44 W/(m²K) (kleine Gebäude).

Bezugsflächen und Rauminhalte (geometrische Angaben)

Die Gebäudenutzfläche (AN) beschreibt die im beheiztem Gebäudevolumen zur Verfügung stehende nutzbare Fläche. Sie wird aus dem beheizten Gebäudevolumen unter Berücksichtigung einer üblichen Raumhöhe im Wohnungsbau abzüglich der von Innen- und Außenbauteilen beanspruchten Fläche auf Grund einer Vorgabe in der Energieeinsparverordnung ermittelt. Sie ist in der Regel größer als die Wohnfläche, da z.B. auch indirekt beheizte Flure und Treppenhäuser einbezogen werden.

Beheizte Wohnfläche

Die Wohnfläche kann nach § 44 Abs. 1 der für den preisgebundenen Wohnraum geltenden II. Berechnungsverordnung ermittelt werden. Sie bezieht nur die wirklich innerhalb der Wohnung genutzten Flächen ein und ist in der Regel kleiner als die nach physikalischen Gesichtspunkten ausgerechnete Gebäudenutzfläche im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Beheiztes Gebäudevolumen (Ve)

Das beheizte Gebäudevolumen (Ve) ist das an Hand von Außenmaßen ermittelte, von der wärmeübertragenden Umfassungs- oder Hüllfläche eines Gebäudes umschlossene Volumen. Dieses Volumen schließt mindestens alle Räume eines Gebäudes ein, die direkt oder indirekt durch Raumverbund bestimmungsgemäß beheizt werden. Es kann deshalb das gesamte Gebäude oder aber nur die entsprechenden beheizten Bereiche einbeziehen.

Wärmeübertragende Umfassungsfläche (A)

Auch Hüllfläche genannt. Sie bildet die Grenze zwischen dem beheizten Innenraum und der Außenluft, nicht beheizten Räumen und dem Erdreich. Sie besteht üblicherweise aus Außenwänden einschließlich Fenster und Türen, Kellerdecke, oberster Geschossdecke oder Dach. Diese Gebäudeteile sollten möglichst gut gedämmt sein, weil über sie die Wärme aus dem Rauminneren nach Außen dringt.

Anlagenaufwandszahl

Sie beschreibt die energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems über Aufwandszahlen. Die Aufwandszahl stellt das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen (eingesetzter Brennstoff zu abgegebener Wärmeleistung) dar. Je kleiner die Zahl ist, um so effizienter ist die Anlage. Die Aufwandszahl schließt auch die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien ein. Deshalb kann dieser Wert auch kleiner als 1,0 sein.

Bei der hier angegebenen „Anlagenaufwandszahl" ist die „Primärenergie" einbezogen. Die Zahl gibt also an, wie viele Einheiten (kWh) Energie aus der Energiequelle (z. B. einer Erdgasquelle) gewonnen werden müssen, um mit der beschriebenen Anlage eine Einheit Nutzwärme im Raum bereitzustellen.

Bei Wohngebäuden ist in der Anlagenaufwandszahl auch die Bereitstellung einer normierten Warmwassermenge berücksichtigt.

Die Anlagenaufwandszahl hat nur für die Gebäudeausführung Gültigkeit, für die sie berechnet wurde.

Wärmebrücke

Wärmebrücken sind Zonen der Außenbauteile, bei denen gegenüber der sonstigen Fläche ein besonders hoher Wärmeverlust auftritt. Neben geometrischen gibt es insbesondere konstruktive Wärmebrücken, die an Bauteilanschlüssen auftreten. An diesen Stellen können sich im Übrigen die raumseitigen Oberflächentemperaturen abkühlen und so Grundlage für eine eventuelle Schimmelpilzbildung sein. Wärmebrücken müssen deshalb besonders konstruktiv behandelt und energetisch optimiert werden.

Dichtheit des Gebäudes

Gemeint ist die Dichtheit der wärmeübertragenden Umfassungsfläche. Sie soll sicherstellen, dass der Austausch der Raumluft nicht unkontrolliert aufgrund der Wind- und Luftdruckverhältnisse, sondern gezielt nach hygienischen Erfordernissen oder sonstigen Bedürfnissen (z. B. Behaglichkeit, gesundes Raumklima) erfolgen kann. Unerwünschte Luftwechsel über Bauteilfugen sind nicht nur zusätzliche Energieverluste, sie können auch zu Bauschäden führen, wenn sich durch warme, feuchtigkeitsgeladene Luft in kalten Bauteilschichten Tauwasser bildet. Die Lüftung eines Gebäudes wird durch eine nach dem Stand der Technik dichte Ausführung nicht beeinträchtigt; sie kann nur durch gezieltes, wohldosiertes Öffnen der Fenster oder durch Lüftungsanlagen sichergestellt werden.

Hinweis:

Diese Informationen werden vom Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. kostenlos bereitstellt. Jede Form Haftung und Gewährleistung für die technische oder sachliche Richtigkeit sind ausgeschlossen.